ここでは MAK127にステッピングモータを取り付け、モータを動かす ATOMIC ステッピングモータードライバキットを接続する方法を解説します。以下のような物を作ります。

MAK127SP にステーを取り付ける

材料

- アルミチャンネル 8x5.5x1.0 長さ 60cm 以上

- M3x35mm ネジ x2

- M3ナット x2

- M3ワッシャー x2

作業

- アルミチャンネルをカットして 26cm x2 本作成する

ホームセンターで500円ぐらいで売っている金鋸などでカットします。

精度は入りません。5mm ぐらいずれても問題ありません。

切った後は怪我しないようにヤスリなどでバリを取っておいた方がいいです。 - アルミチャンネルに 3mm の穴を開ける

穴の位置は端から 5mm、逆側は 75mm 程度。写真のようにネジを通します。

これもそれほど精度は入りません。5mm 程度ずれても大丈夫です。

実はこの工程のどうやって穴を開けるだけが最大の難関です。ドリルがあると簡単なんですが(写真は30年モノのマキタ)。ホームセンターとかで穴開けてくれるサービスがあるなら利用してください。ちなみに二本重ねてテープで止めておいて、一度に穴を開けると位置決めが楽です。写真ではラフなやり方してますが、皆さん怪我にはご注意を。 - アルミチャンネルをアリガタプレートの溝に入れ、ねじ止めする

特に難しいことは無いと思います。指定のネジの長さにするとアリガタプレート からはみ出すことなく、望遠鏡を例えば AZ-GTi に取り付ける時にも干渉しません。逆側も同様です。アルミチャンネルの幅と深さはこの溝に収まれば良いので若干サイズが異なっても問題ありません。望遠鏡を取り付ける際にアルミチャンネルも挟み込まれることになるので、アルミチャンネル自身が外れてしまうという心配はあまり無いかと思います。

モータを取り付ける

材料

- バイポーラステッピングモーター x1

- ステッピングモーター用ブラケット x1

- ミニ金具フラット x2

- M3x20mm x1

- M3ナット x1

- M3蝶ナット x1

- カプラー 5mm - 12mm x1

作業

- モータに金具を付ける

モータにブラケットを軽く取り付け(位置決めの後閉めます)、ブラケットに高さを合わせるための「ミニ金具フラット」を取り付けます。ミニ金具を取り付ける3x20mmのネジは硬く締め付けて下さい。あとでここの先に蝶ナットでモータを押さえつけることになるのですが、3x20mm のネジが回ってしまうと蝶ナットが回しにくくなります。そしてカプラーを取り付けます。カプラーはモータの軸が飛び出ない程度に押し込みます。 - MAK127SP のフォーカスノブを外す

六角レンチを二箇所回すと外れます。オイルが付くので注意。

金色のフォーカスを調整する棒は MAK127SP の中に押し込めるのですが、入らないようにしっかり引っ張り出しておきます。 - ブラケットの位置を調整します

もう一枚のミニ金具フラットを使ってアルミチャンネルを軽く挟み、MAK127SP のフォーカスを調整する棒とカプラーがすんなり入るようにネジをキツく閉めていないブラケットとモータの位置を調整し、位置が決まったらブラケット取り付けネジをしっかり閉めます。ブラケットの位置だけで調整仕切れない場合はスペーサーなどを追加するか、ミニ金具フラット以外のスペーサーで調整します。この時棒が MAK127SP に入り込まないよう注意します。カプラーが多少の取り付け位置のズレを吸収しますが、モータと望遠鏡に負荷がかからないようここはなるべく丁寧に合わせます。 - フォーカス調整棒とカプラーの固定

調整棒が中に入り込まないよう何かで押さえながらカプラーを押し込み固定します。 - モータを固定する

モータを引っ張りながら蝶ナットを閉めてモータをアルミチャンネルに固定します。フォーカス調整棒が中に入ってしまうとピントを合わせきれなくなる場合があります。ピントが合わせられなくなったら棒がめり込んでいないか確認すると良いかもしれません。

ちなみにオルダムタイプのカプラーは動かしている時に分離してしまって棒が中に入ってしまうケースがあるため使えません。 - モータのケーブルの処理

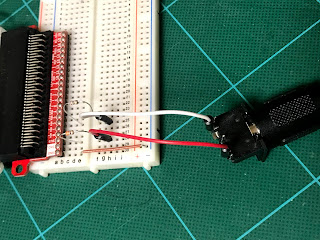

モータケーブルは購入した時はカバーに覆われておらずバラバラになって扱いづらいので、写真にあるように100圴でも売っているようなスパイラルチューブなどでラッピングすると良いです。結構邪魔なので最初にまとめた方がいいかも。

モータードライバの取り付け

材料

作業

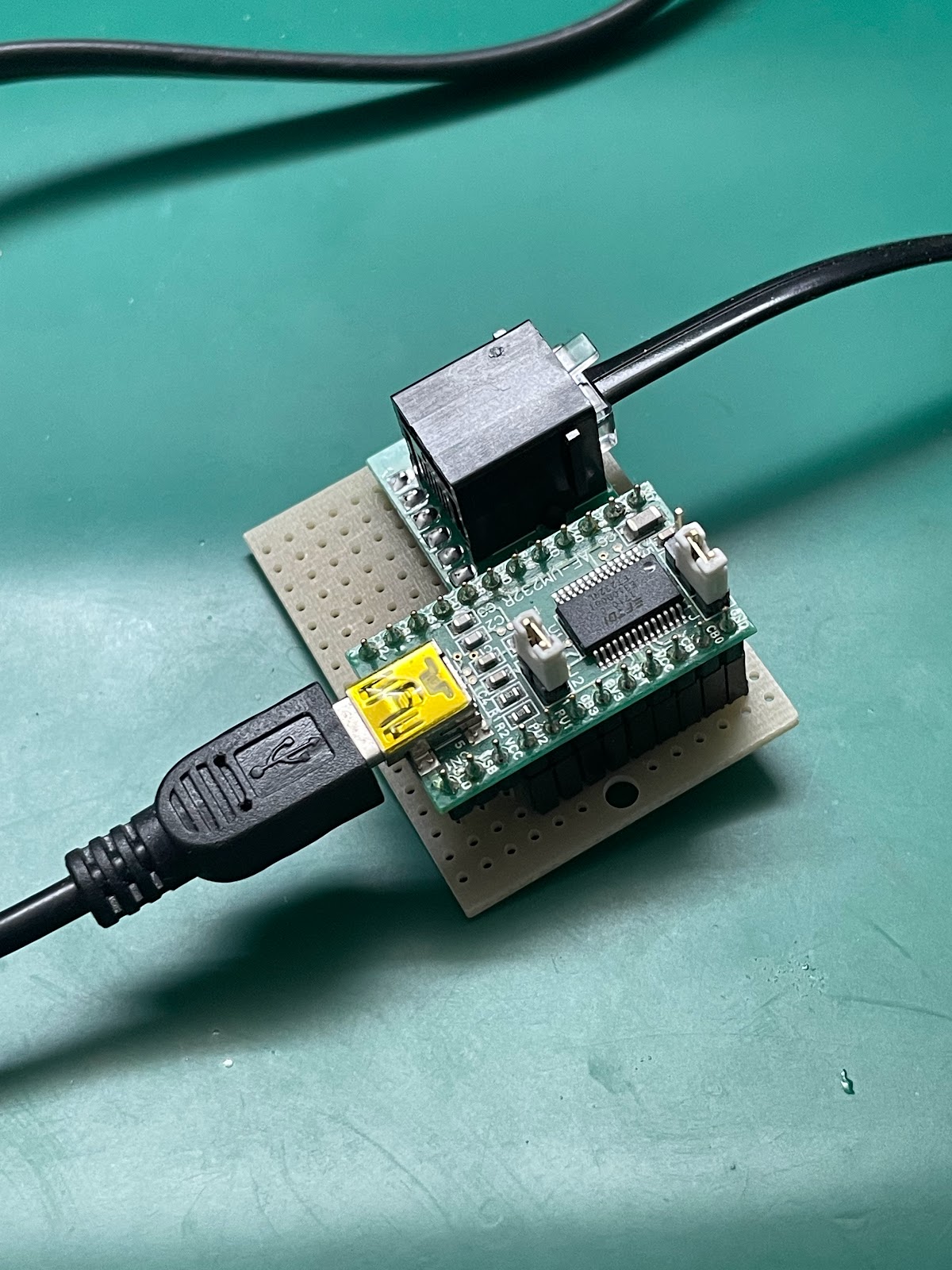

- ATOMIC ステッピングモータードライバキットをバラす

カバーは横を押しながら引っ張れば取れます。バラしたらディップスイッチがあるので後で設定変えやすいように、保護のビニールが貼ってあったら剥がします。 - DC ジャックケーブルなどの被覆を剥く

電子工作したことがなければ面倒に感じるかもしれませんが大した本数では無いのでカッターなどで被覆を剥いてしまいましょう。失敗したら切ってまたやり直せばいいですし。ただしワイヤーストリッパがあると凄く楽です。 - ケーブルを接続する

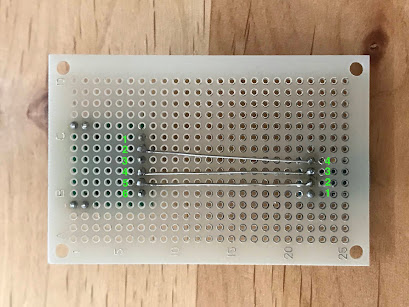

同じモータを入手した場合は写真を参考に繋いでください。ネジを回して締めるだけですね。DCジャックケーブルは秋月のだと白色がついてる方がプラスです。私はたまたま秋月が休みの時に秋葉原に買いに行ってしまいましたが、千石電商にミノムシクリップ付きのDCジャックケーブルがあってバラして使ってます。こちらもプラス側に白いマークありました。

材料と入手先

- バイポーラステッピングモーター

- ステッピングモーター用ブラケット

- スイッチングACアダプター12V1A

- DCジャック付きケーブル

- ATOMIC ステッピングモータードライバキット

- アルミチャンネル

- M3蝶ナット

- M3六角ナット

- M3ネジ

- ミニ金具フラット

- カプラー